La mesure statistique de la délinquance - AJ Pénal, Dalloz

Mesurer la délinquance est une entreprise délicate. Il convient au préalable d’en définir le périmètre, les indicateurs pertinents et d’en recenser les sources disponibles. Historiquement issue de données du système judiciaire, la statistique de la délinquance est aujourd’hui essentiellement produite à partir de données administratives de la police et de la gendarmerie nationales combinées à des enquêtes de victimation. L’enquête « Cadre de vie et sécurité » a notamment permis de dresser un panorama plus complet de la délinquance, de la sécurité et de la victimation. La mobilisation d’autres sources administratives, comme les informations saisies sur des plateformes de signalement en ligne ou encore les données d’autres administrations, couplée avec des données d’enquêtes, permettra d’améliorer la connaissance en matière de délinquance.

En France, les premiers travaux de mesure de la délinquance ont été initiés en 1796 par le conseiller d’État Jean-Baptiste de Montyon 1 . Il recensa les condamnations pour crimes prononcées par le Parlement de Paris entre 1775 et 1786 et les ventila par âge, sexe, profession des condamnés, nature et lieu de l’infraction. Mais c’est à partir de 1827 avec le premier compte général de l’administration de la justice criminelle en France que la production de statistiques sur la délinquance a été systématisée, toujours à partir de données judiciaires. Chaque volume annuel était constitué des grands constats de l’année écoulée sous l’angle de la criminalité ainsi que de tableaux sur les accusés et les récidivistes. Cependant, assimiler les condamnations à la délinquance pose problème car les infractions ne sont pas toutes examinées par un juge. Dans les années 1930, le sociologue suédois Thorsten Sellin recommande ainsi de mesurer la délinquance le plus en amont possible de la procédure pénale, c’est-à-dire au moment de sa révélation ou de son enregistrement par les forces de sécurité.

■ L’essor de la statistique de la police et de la gendarmerie nationales

En France, ce n’est que dans les années 1970 que la statistique pénale prend le pas sur la statistique de la police et de la gendarmerie nationales pour décrire l’évolution de la délinquance. En effet, le compte général de la justice est abandonné en 1978 alors que le service central d’étude de la délinquance (SCED) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) met en place en 1972 un outil de suivi statistique des crimes et délits constatés par les forces de sécurité : l’ « état 4001 », du nom du formulaire administratif associé qui est transmis par chaque service élémentaire (environ 7 000) à la DCPJ. Il s’agit d’un tableau (Figure 1) composé de 107 lignes et 12 colonnes. Les infractions y sont classées en 107 catégories nommées index (dont 103 sont utilisés), très hétérogènes par la nature et la gravité des faits, mais aussi par le nombre d’infractions constatées chaque mois. On y trouve aussi bien les « Homicides commis sur des mineurs de moins de 15 ans » (catégorie qui compte environ 50 victimes enregistrées chaque année) que les « Coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels sur personnes de 15 ans et plus » (environ 190 000 victimes par an), l’infraction de « Non-versements de pension alimentaire » (15 000 auteurs recensés par an) ou encore les « Infractions relatives à la chasse et à la pêche » (1 500 procédures annuelles). Les critères de différenciation entre les postes de cette nomenclature font souvent référence à l’incrimination pénale constitutive du crime ou du délit, mais aussi parfois au type de victime (les mineurs de moins de 15 ans, ainsi que les particuliers, voire les femmes, ou certains groupes professionnels), au mode opératoire (par exemple le vol à main armée, le cambriolage, le « vol à la tire »,…) ou au lieu de commission de l’infraction (lieux publics, commerces, établissements financiers, domiciles…). Pour chacune de ces catégories, sont fournies 12 informations : le nombre de faits constatés, de faits élucidés, de gardes à vue – en distinguant celles de plus ou moins 24 heures – et enfin des informations sur le nombre de personnes mises en cause (laissées en liberté, écrouées, de nationalité française ou étrangère, majeures de sexe masculin, mineures de sexe masculin, majeures de sexe féminin, mineures de sexe féminin).

Pour pouvoir appliquer une métrique unique, à savoir le « fait constaté », à l’ensemble des index qui par nature couvrent des infractions très variées, il est fait usage d’unités de compte spécifiques par index ou type d’index. Dans les index relatifs aux violences ou aux homicides, on comptabilise le plus souvent des victimes, dans le cas des vols de voiture, les véhicules, pour les cambriolages et la plupart des vols, les infractions, pour certaines infractions à la législation sur les stupéfiants, les auteurs, et pour l’essentiel des atteintes aux réglementations, on compte les procédures. Le choix des unités de compte correspondait à la façon la plus pertinente de mesurer chacun des types d’infraction.

■ Une décennie de polémique…

L’hétérogénéité des modes de mesure rend donc illégitime l’addition des chiffres mesurés dans les différentes catégories. De plus, un chiffre unique de la délinquance est susceptible de masquer des phénomènes délinquants importants. En particulier, une augmentation du nombre de certains crimes graves, comme des homicides conjugaux, pourrait par exemple être compensée par une baisse de même ampleur du nombre de certains délits, comme le nombre d’usages de stupéfiants constatés. Pourtant, un chiffre unique de la délinquance a longtemps été utilisé par les services de police et de gendarmerie pour piloter l’action publique et les politiques l’ont également mis en avant à des fins de communication 2 , en particulier à partir de 2002.

Au même moment, la mise en œuvre du management par objectifs de la délinquance, connu sous la dénomination de « politique du chiffre » a également contribué à brouiller, voire décrédibiliser les statistiques de la délinquance enregistrées par les forces de sécurité en perturbant l’établissement de l’état 4001 par les services. En effet, comme cela a été depuis mis en évidence par des missions d’inspections générales 3 , certains commissariats reportaient systématiquement au mois suivant l’enregistrement des faits dès lors que les objectifs chiffrés qui leur étaient assignés étaient atteints. Parfois une dissimulation plus massive a même eu cours avec certains faits qui n’ont tout simplement jamais été reportés.

En septembre 2012, un groupe de travail interne au ministère de l’Intérieur a été mandaté pour « rompre avec une présentation des statistiques reposant sur des indicateurs trop globaux, trop imprécis et trop hétérogènes (chiffre unique de la délinquance, taux d’élucidation global) » et « redonner aux statistiques leur véritable vocation : être un outil au service de l’efficacité de l’action des policiers et des gendarmes ». Fin 2012, le ministre de l’Intérieur annonçait abandonner l’utilisation d’indicateurs de mesure de la délinquance trop globalisants. Il faut noter que cette pratique, déjà largement remise en cause par de nombreux chercheurs 4 ainsi que par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP créé en 2002), avait ensuite été fortement critiquée par la mission d’information parlementaire de 2013 relative à la mesure statistique des délinquances et de leurs conséquences : « …[un chiffre unique] qui résulte de l’agrégation grossière de données éparses, n’est porteur d’aucune réalité. Fabriqué de toutes pièces à des fins de communication politique, il ne peut que faire reculer le niveau du débat public… ». Enfin, début 2013, dans une circulaire adressée aux préfets, le ministre demandait de « rompre avec la politique du chiffre, qui consiste à fixer des objectifs à l’avance au risque de dévoyer les règles d’enregistrement statistique pour pouvoir les atteindre ».

■ ... et la création d’un service statistique ministériel pour y remédier

Parallèlement, une mission d’inspection générale de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que de l’INSEE a été mandatée en 2013 pour analyser et améliorer la qualité de l’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité intérieure. Afin de produire des statistiques en conformité avec les normes de la statistique publique qui s’appuient sur le code des bonnes pratiques de la statistique européenne, la mission a recommandé la création d’un service statistique ministériel au sein du ministère de l’Intérieur. C’est ainsi que le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a été créé en 2014 : conformément au décret no 2014-1161 du 8 octobre 2014, il est placé sous l’autorité fonctionnelle conjointe des directeurs généraux de la police nationale (DGPN) et de la gendarmerie nationale (DGGN) et rattaché organiquement à la direction centrale de la police judiciaire de la DGPN. Il est officiellement reconnu comme partie intégrante du système statistique national, au sens de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par un arrêté du 9 décembre 2014, au côté de l’INSEE et des 15 autres services statistiques ministériels. La cheffe actuelle du service est la seule responsable, technique et éditoriale des informations et des données publiées par le service 5 , dans le respect des règles techniques et déontologiques de fiabilité et de neutralité de la statistique publique.

■ Un suivi mensuel de plusieurs indicateurs de délinquance

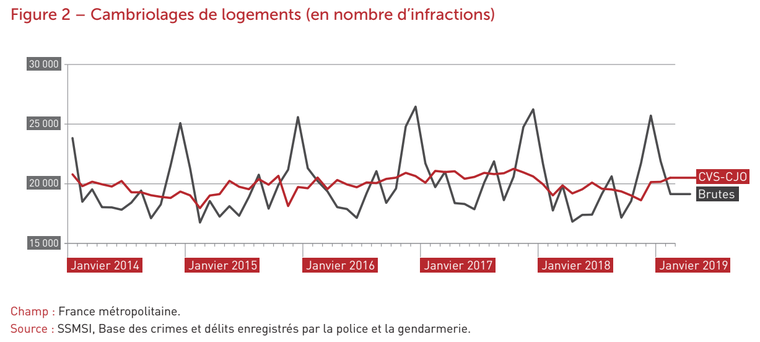

Composé notamment de statisticiens de l’INSEE, de policiers et de gendarmes, le SSMSI a expertisé les données de l’état 4001 pour sélectionner une série de neuf indicateurs 6 qui s’appuient sur les index de l’état 4001 (homicides, vols avec armes, vols violents sans armes, vols sans violence contre les personnes, coups et blessures volontaires – sur personnes de 15 ans ou plus –, cambriolages de logement, vols de véhicules, vols dans les véhicules, vols d’accessoires sur véhicules) suivis mensuellement depuis octobre 2015. Or, certains phénomènes délinquants sont plus fréquents à certains moments de l’année. Par exemple, le nombre de cambriolages est chaque année systématiquement plus élevé au mois de décembre (Figure 2). Pour pouvoir analyser ces données chaque mois, les séries sont corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS-CJO).

À partir d’avril 2019, le SSMSI ajoute trois indicateurs à sa note de conjoncture mensuelle : les violences sexuelles, les escroqueries, les destructions et dégradations volontaires. Or la principale difficulté, dans l’appréhension statistique de la délinquance enregistrée dans le domaine des dégradations, réside dans la répartition des infractions entre le domaine délictuel, reflété par les statistiques de l’état 4001 et le domaine contraventionnel qui ne l’est pas. En 2018 par exemple, 323 000 contraventions (contre 284 000 délits) ont été dressées par les forces de police et de gendarmerie pour des faits de dégradations ou de destructions volontaires. Le rapport des inspections du ministère de l’Intérieur et de l’INSEE de 2013 avait pointé la « porosité » de fait entre ces deux catégories d’infractions et la nécessité de produire un indicateur qui en tienne compte.

■ La statistique de la délinquance enregistrée s’enrichit

La mise en place de ce dernier indicateur rompt ainsi avec la statistique de la délinquance enregistrée produite uniquement à partir de l’état 4001, c’est-à-dire sur les seuls crimes et délits. Ceci est notamment devenu possible récemment (2015 pour la police nationale et 2016 pour la gendarmerie nationale) car les systèmes d’information centralisent toutes les infractions (crimes et délits mais aussi contraventions de 4e et 5e classes) enregistrées par les forces de sécurité, selon la nature d’infraction (Natinf 7

) et avec nettement plus de détails que ce qui figurait dans l’état 4001. Ainsi, l’essentiel des informations enregistrées au moment du dépôt de la plainte y figure, comme les données relatives aux lieux des faits, le lien entre la victime et l’auteur ou encore le mode opératoire.

La richesse de ces données permet désormais de géolocaliser la délinquance enregistrée et de conduire des analyses territoriales fines. Il devient également possible, par exemple, de caractériser les infractions intrafamiliales conformément aux attentes du rapport de mission parlementaire de 2013. On peut aussi citer des travaux en cours pour mieux identifier les infractions qui relèvent de la cybercriminalité en faisant notamment appel à des techniques innovantes d’analyse textuelle et de machine learning.

■ Les enquêtes de victimation : un complément indispensable à la statistique de la délinquance enregistrée

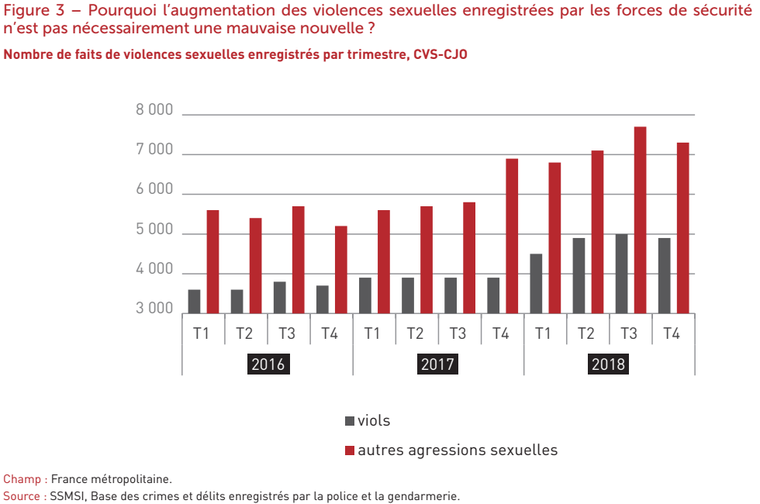

Toutefois, les remontées via les logiciels de rédaction des procédures ne sont pas suffisantes pour appréhender la délinquance dans son ensemble. Dès les années 70, il a été admis que l’enregistrement d’un événement dans les données du ministère de l’Intérieur dépendait, selon le cas, de la propension de la victime à porter plainte, de la priorité des forces de sécurité à la découverte de tel ou tel type d’infraction et enfin de la disposition et de la capacité des services à consigner cet événement. L’évolution récente du nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées par les forces de sécurité constitue une bonne illustration de ce constat (Figure 3). Pour y remédier, des enquêtes de victimation ont été mises en œuvre régulièrement depuis les années 1970 aux États-Unis puis dans les années 1980 en Angleterre et au Pays de Galles 8 .

En France, la première enquête nationale a été réalisée par le Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) en 1985. Il a ensuite fallu attendre 1995 pour que le service statistique public s’empare de ce type d’enquêtes : l’INSEE, à la suite d’une orientation européenne, introduit un module fixe sur la victimation et le sentiment d’insécurité au sein de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCVM) organisée chaque année. Puis à partir de 2007, l’INSEE réalise annuellement une enquête de victimation à part entière : l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS), en partenariat étroit avec l'ONDRP et le SSMSI (depuis sa création). L’enquête est menée en face-à-face par des enquêteurs de l’INSEE auprès d’environ 23 000 ménages ordinaires résidant en France métropolitaine. L’enquête a également été réalisée à la Réunion en 2011 et en Guadeloupe, Guyane et Martinique en 2015, en partenariat avec la délégation générale à l’outre-mer.

Cette enquête vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes dans les deux années précédant l’enquête. Elle porte sur les atteintes aux biens des ménages, tels les cambriolages, les vols ou dégradations de logement ou de véhicules, les escroqueries bancaires, que ces infractions aient donné lieu ou non à une déclaration dans les services de police ou de gendarmerie. Elle traite également les atteintes aux personnes que sont les vols personnels avec ou sans violences, les violences, les menaces ou injures ainsi que les « violences sensibles ». Elle comporte enfin un ensemble de questions visant à recueillir l’opinion des individus concernant leur cadre de vie et la sécurité. Finalement, l’enquête CVS permet de caractériser chaque année les victimations des ménages et des individus : mesurer le nombre d’atteintes, déterminer le profil des victimes, évaluer les conséquences matérielles, corporelles ou psychologiques et analyser le sentiment d’(in)sécurité des individus ainsi que leur niveau de satisfaction envers l’action de la justice et des forces de sécurité.

Des enquêtes de victimation plus spécialisées ont également été conduites comme l’enquête Violences et rapports de genre (VIRAGE) de l’Institut national d’études démographiques (INED) en 2015. Une enquête européenne analogue Survey on gender-based violence est actuellement en cours d’expérimentation dans plusieurs pays.

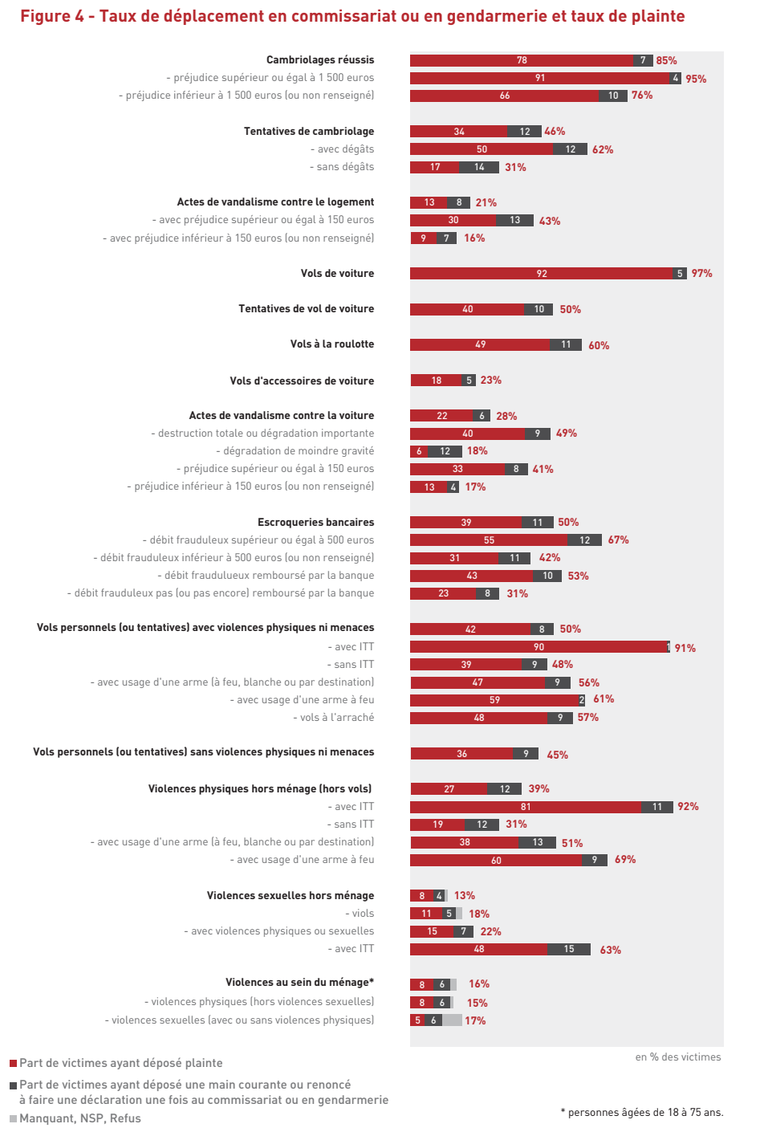

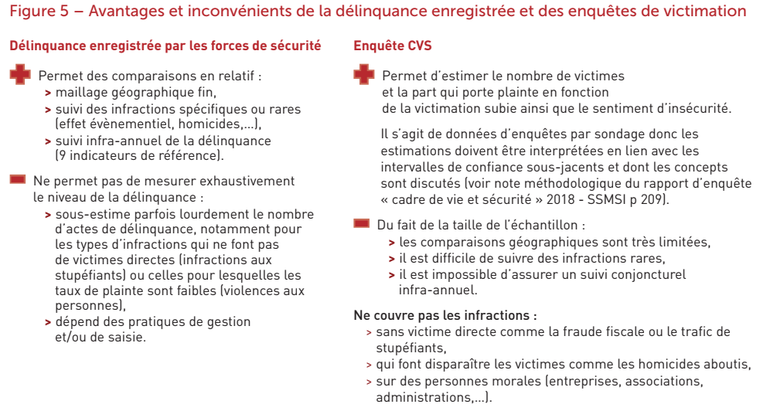

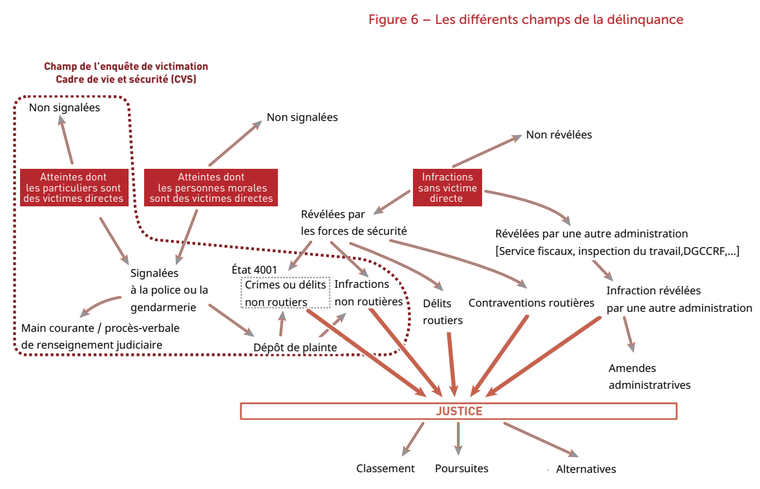

De même que les données de la délinquance enregistrée par les forces de sécurité, ces enquêtes de victimation comportent des limites. Chaque source présente des avantages et des inconvénients (Figure 5). En particulier, l’analyse du taux de plainte estimée à partir de l’enquête CVS est fondamentale (Figure 4). Seule leur utilisation conjointe permet de dresser un panorama le plus complet possible de la délinquance, de la sécurité et de la victimation. Mais quoi qu’il en soit, sous leur forme actuelle, ces sources ne permettent pas de couvrir l’ensemble du champ de la délinquance (Figure 6). L’exploitation renforcée des infractions contraventionnelles et la mobilisation d’autres sources de données devront se développer dans les années à venir.

■ De nouvelles sources administratives pour mieux couvrir toutes les formes de délinquance

L’émergence des plateformes de pré-plainte et de signalement en ligne ouvre de nouvelles perspectives pour mieux appréhender la délinquance qui ne donne pas lieu à un dépôt de plainte classique :

- dispositif de pré-plainte en ligne 9 qui permet d’effectuer une « pré-déclaration » pour des faits d’atteintes aux biens (vols, dégradations, escroqueries) ou un fait discriminatoire ;

- Percev@l pour le signalement des fraudes à la carte bancaire 10 ;

- Pharos, plateforme d’harmonisation d’analyse de recoupement et d’orientation des signalements (signalement des contenus illicites sur internet) 11 ;

- plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes 12 , mise en place fin 2018 ;

- THESEE (traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries) qui sera inaugurée en 2019…

Actuellement, les enregistrements de mains courantes ne sont pascentralisés et ne peuvent pas être exploités. Cependant, un nouveau système d’information est prévu pour début 2020. Enfin, les données issues d’autres services qui ont compétence pour relever des infractions dans leur domaine sont actuellement insuffisamment exploitées (ANTAI - Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour la délinquance routière à ce stade, services fiscaux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des douanes pour la délinquance économique et financière, Inspection du travail, etc.). Au total, l’ouvrage de Philippe Robert et alii, Les comptes du crime 13

, comptait près de soixante-dix catégories d’agents de répression et de contrôle pouvant dans l’exercice de leurs fonctions constater des infractions et établir des procédures sans qu’elles soient connues des autres services.

Enfin, la mise en place d’une procédure pénale numérique qui est actuellement à l’étude, conduira à une approche globalisée de l’ensemble de la chaîne pénale par les services statistiques des ministères de l’Intérieur et de la Justice.

L’augmentation du nombre des faits signalés aux forces de l’ordre ces dernières années relèverait au moins en partie d’une amélioration du taux de dépôt de plainte. En effet, la libération de la parole des victimes s’amplifie depuis les révélations de l’affaire Weinstein en octobre 2017 suivie du mouvement « #MeToo » (Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, nov. 2018, no 13). De plus, les victimes sont potentiellement mieux sensibilisées pour ces formes d’atteintes du fait des campagnes d’information et des plans interministériels de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes depuis plusieurs années (N. Bajos, M. Bozon et l’équipe CSF, Les violences sexuelles en France : quand la parole se libère, 2008).

De surcroît, cette augmentation pourrait être liée à une amélioration de l’accueil dans les services de police et de gendarmerie du fait du développement des formations dans la prise en charge et l’accueil des victimes sur la thématique des violences faites aux femmes. En outre, les victimes de violences sexuelles sont de plus en plus souvent prises en charge avec le concours de travailleurs sociaux et d’associations d’aide aux victimes dans les commissariats de police et les unités de gendarmerie. Enfin, des consignes ont été données par les parquets pour poursuivre systématiquement ce type d’infractions, même si les victimes ne portent pas plainte.

Cette hausse des violences sexuelles se confirme dans l’enquête CVS 2018 portant sur 2017 alors que les personnes ont été interrogées début 2018 dans ce contexte de libération de la parole. En d’autres termes, le nombre plus élevé de victimes de violences sexuelles recensées dans les enquêtes de 2017 puis de 2018 procède sans doute à la fois d’une plus grande révélation des faits et d’un abaissement du seuil de tolérance à ce type de violences.

Les mains courantes (en police nationale) et les procès-verbaux de renseignement judiciaire (en gendarmerie) ont vocation à recueillir les déclarations d’une victime pour dénoncer certains faits, dont elle a été victime ou témoin, et qui ne souhaite pas déposer plainte. Ces faits ne constituent pas forcément une infraction (abandon du domicile conjugal, non-présentation d’enfant malgré une décision de justice, troubles de voisinage, litige commercial…).

Le dépôt d’une main courante ou d’un procès-verbal ne donne en général pas lieu à une enquête, ni à aucun suivi judiciaire ; il permet surtout de dater officiellement les faits en question en vue de toute procédure judiciaire ultérieure, par exemple, dater l’abandon du domicile conjugal en cas de procédure de divorce ultérieure. Toutefois, si les policiers ou les gendarmes estiment que les faits en question constituent une infraction, des poursuites pénales peuvent être engagées.

De ce fait, la victime atteste par écrit qu’elle prend acte que la main courante ou le procès-verbal est établi(e) à sa demande expresse de ne pas déposer plainte. Une copie de la main courante ou du procès-verbal est systématiquement remise au déclarant, afin d’en conserver une trace pour une éventuelle utilisation dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure. Le déclarant doit être majeur, à défaut il doit être accompagné d’un parent, de son représentant légal ou d’administrateur ad hoc.

(1) J. Lecuir, Criminalité et « moralité » : Montyon, statisticien du Parlement de Paris, Marginalité et criminalité à l’époque moderne, Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. XXI, juill.-sept. 1974.

(2) L. Mucchielli et P. Robert, Crime et sécurité. L’état des savoirs, La Découverte, 2002.

(3) Rapp. IGA, IGPN, IGGN, IG Insee, Rapport sur l’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité intérieure, juin 2013 ; Rapp. IGA et IGPN, L’enregistrement des plaintes par les forces de sécurité intérieure sur le ressort de la préfecture de police, janv. 2014.

(4) L. Mucchielli, Le « nouveau management de la sécurité » à l’épreuve : délinquance et activité policière sous le ministère Sarkozy (2002-2007), Champ pénal/Penal Field, Vol. 5, 2008.

(5) Le principal vecteur de diffusion de ces informations est le site internet www.interieur.gouv.fr/Interstats

.

(6) Interstats méthode no 3, La première génération des indicateurs statistiques des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, 2015.

(7) Il s’agit d’une nomenclature du ministère de la Justice qui repose sur les différents textes de loi s’appliquant en France.

(8) P. Robert, M.-L. Pottier et R. Zauberman, Les enquêtes de victimation et la connaissance de la délinquance, Bull. de méthodologie sociologique, 2003.

(9) www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

(10) www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526

(11) www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

(12) www.service-public.fr/cmi

(13) R. Philippe, B. Aubusson de Cavarlay, M.-L. Pottier et P. Tournier, Les comptes du crime : les délinquances en France et leur mesure, L’Harmattan, 1994.